《塞下曲》— 一部咏史长歌的感悟

一、曲调悠扬的魅力

《塞下曲》是中国古代长诗的代表之一,它是一首由唐代大诗人王之涣所写的经典篇章。这篇长歌以自然风光、历史典故、文化传统为依托,展现了唐代士人对祖国的美好祝愿和深情厚爱。它的音调悠扬,情感真挚,像一朵盛开在荒野之中的美丽鲜花,吸引了一代又一代的读者爱不释手。

正如曲调悠扬,这首诗歌中的用词也是婉约柔美的。从“峨峨群壑间”,“荒城临古渡”到“羌笛何须怨杨柳”,都是那么的恰到好处、富有韵律感。它的音美词俗,让人顿生向往,仿佛自己置身于广袤的大漠之中,感受着那里的风光与人情。

二、历史背景的烙印

王之涣创作《塞下曲》的年代正值唐朝进入鼎盛时期,国泰民安、经济繁荣。但同时,边疆战事不断,外族入侵频繁,唐王朝也在壮丽封建文明的基础上培育着不少悲壮的历史事件。正是这个时代,烙印了王之涣的史诗思考,也深深影响了这篇咏史长歌的创作。

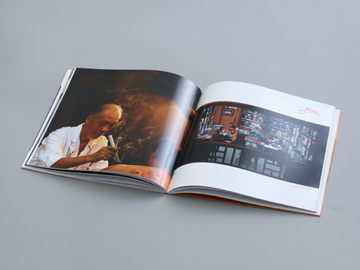

诗中所记录的,就是唐代边疆部落饱受异族侵扰、军民饥寒交迫的现实生活,以及军民团结、抗敌守边的壮烈英雄事迹。人们不免会联想到那个艰难的时代,百姓无法避免陷入到死亡和困苦之中,但死守边防,保护祖国疆土是他们绝不折则的信仰。回首当时的题材与选材,更深刻地向世人展现了唐朝巨大的历史魅力与底蕴。

三、民族精神的传承

《塞下曲》是历史文化中真实的篇章。虽然现在人们的生活得到了更好的保障,但文化的传承、激发个人的良知、热爱祖国热爱生命、追寻和谐与宁静,无论是在王之涣当时还是现在的中国,都是无可替代的组成部分。

在这首诗中,王之涣将民族精神与个人情感相结合,所表述的祖国民族情怀也成为后世人们可传不灭的文化瑰宝。“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”,这样的散句体现了中国文化所特有的“情、景、思”,具有深刻的美学内涵,并在不断地演绎中国的情思传统。 此外,天人合一的协调思想与界限,也将伴随并指引历代文化传承的任务,恰是则文化根脉交流,用更丰富、更灵活、更开放的方式解读和传递中华文明的生命力。

在审视《塞下曲》的深厚内涵与历史价值时,不仅可以看到其中优美的形式与富有内涵的内容,还能感受到它所宣扬的情爱、民族精神、爱国情怀与智慧思想。这首篇章展现出的是作者对世间万物和祖国人民的关怀和热爱,展现出了中华民族优秀的文化传统。在今天这样一个多元化、开放化的时代中,更需要每个人用敏锐的思维与诚实的心灵去理解和推导,让自己的内心变得更加充实和高尚,让“塞下曲”这样的经典,得到更加富有生气的释义和延续。