《我不是药神》:感动与思考

近年来,国产电影的质量越来越高,更能触动人心的作品屡屡涌现。《我不是药神》是其中之一,在上映后不仅票房口碑双赢,更引起舆论对于药品政策的关注和讨论。本文就来探讨这一部电影的价值和启示。

剧情梗概

电影《我不是药神》讲述了一位印度裔华人罗永浩,在海外创办药企,研发了一款治疗白血病的新药,但在中国无法通过审批成为合法的药品。为了拯救患者,他拿出自己的结婚嫁妆,私自将药品运回国内,向广大患者提供救治。而这些行为被国家监管机构认为是“贩毒犯罪”,遭到了刑事追究和审判。

价值观念的冲突

从电影中,我们可以看到一个价值观念的冲突。一方面,我们有罗永浩这样的个体,拥有强烈的使命感和人文关怀,研制出治疗白血病的新药,他义无反顾地为患者们提供药物。另一方面,我们有监管机构,维护着整个社会的稳定和法制秩序,他们无法放任私自运输的药品危害整个社会的安全。这种价值观念的差异是社会进步的结果,但冲突依旧存在,让我们思考如何在二者之间寻求一个平衡点。

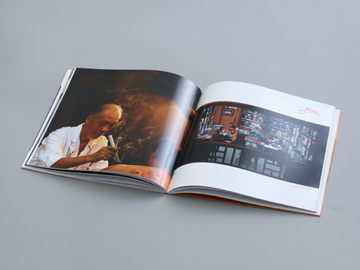

人性的光辉

电影中有许多令人感动的场景。有老人在接受治疗后痛哭失声,有鼓起勇气治疗白血病的年轻人,有罗永浩的团队无私付出……这些场景不断提醒我们,人性的光辉是可以在任何时候闪耀的。电影中的人物在面临困难时并非选择“先自己逃命”,而是义无反顾地站在了正义的一方。

在结束时刻,有一句十分经典的台词:医者只有医道,不能受到利益的干扰。从台词中,我们可以看到电影所传递的思想——我们需要的是更多的医者,更多的医道,更多的正义,而这一切都要建立在我们对于人性的善良和价值观念的坚持。

总之,《我不是药神》打破了传统电影评价的界限,成为了一部充满深意的影片,值得我们反复品味,并从中汲取有益启示。