清明节传统风俗

清明节概述

清明节,又称“寒食节”,是中国传统的重要节日之一。每年农历的4月4日或4月5日,是阳历的4月5日至4月7日之间,这个时候正值春季,天气回暖,万物复苏。清明节是祭祖和扫墓的时节,也是人们缅怀先人、祭拜祖先的时刻。世代相传的一些传统习俗和风俗对于我们了解中国文化的传统有着重要的意义。

扫墓祭祖

扫墓祭祖是清明节最重要的传统风俗之一。人们会前往祖先的墓地,清理墓地周围的草木,整理墓碑和祭坛,摆放鲜花、烧纸钱、供奉食品等物品。在祭拜祖先的同时,人们还会为先人烧纸锭、纸衣和纸房子等,以供其在阴间使用。祭祖活动包括鞠躬、行礼和焚香等仪式,旨在表达对祖先的尊敬和怀念。

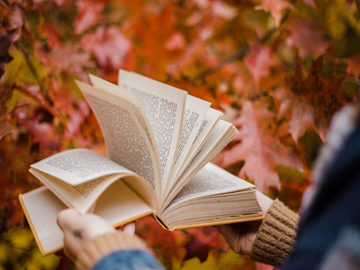

踏青郊游

清明节也是人们外出郊游的好时机,尤其是踏青赏花。人们会选择远离城市的山野、公园或风景名胜区,远离喧嚣的都市生活,亲近大自然,感受春天的气息。踏青郊游还与一种传统的习俗相关,那就是放风筝。清明时节,风和日丽,阳光明媚,正是放风筝的好时候。很多人会亲自制作各种各样的风筝,找个开阔的场地放飞,观赏飞起的风筝在蓝天白云中飘舞,给人一种宁静和快乐的感觉。

食寒食

清明节前一天,也就是寒食节,有一个特殊的习俗,即食寒食。相传在战国时期,楚国的大臣介之推曾因为害怕吃寒食而被灭顶之灾,为了纪念他,人们在清明节的前一天不生火、不做饭、不喝热水,只食冷食。这其中以冷面和冷淘最为经典。如今,食寒食已经成为一种传统习俗,不少人会特意品尝寒食菜,感受古人的生活方式。

清明节是我国重要的传统节日之一,扫墓祭祖、踏青郊游和食寒食都是世代相传的传统风俗,凝聚着中华民族的文化传承与情感联系。通过了解和传承这些传统风俗,我们可以更好地理解和感受中国的历史文化,弘扬传统美德,尊重先人,珍惜当下的幸福生活。