卖炭翁

导言

卖炭翁,是唐代诗人白居易所写的一篇小品文,讲述了一个卖炭的老人,身负家破人亡的悲痛,一心只想卖出炭,维持生计。其篇幅不长,语言简练,却让人深感其中的哀愁和人生无常。

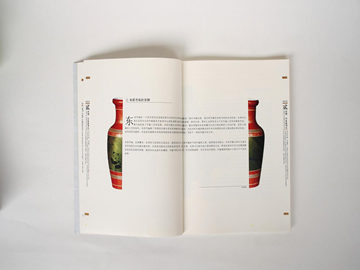

原文精解

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭翁的形象可以说是十分鲜明。他伐薪烧炭生活在南山中,长年累月和炭作伴。他的脸上沾满了尘土和火灰,两鬓已经花白,十个指头都被煤灰熏黑了。这个形象给人一种极度疲惫消瘦的感觉,让人感到卖炭翁的生活是极为艰难的。

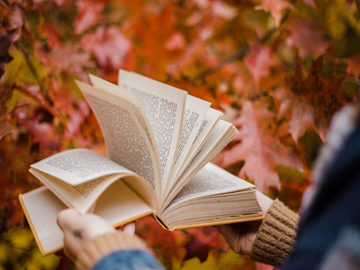

我闻琴声已二年,底事了然成古今。

诗人的主人公,是个音乐爱好者。他已经听了两年的琴声,\"底事\"即细节,他已经挖掘了古今中外音乐的每一个细节。因此我们可以想象他的音乐之路是坎坷但充实且富于激情的。更进一步,作者把自己放进了文中,这可以让我们看到他是一个融入了生活的人,也乐于磨练自己的文学水平,为写作付出努力,这很值得我们学习。

古时候的卖炭人,是个卖力气的体力劳动者,对文学艺术不感兴趣是常态。但作者的主人公不仅对音乐有了深入浅出的认识,也会钻研文学诗歌,在早期文化教育程度低下的环境中,更加体现出这个民族的韧性和刻苦精神。

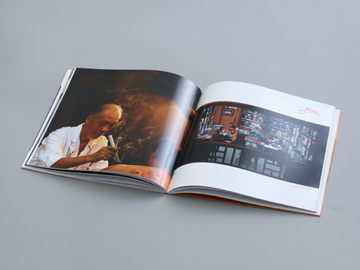

现代改写

卖炭翁,经营传统柴炭劳动创业中。满手工艺气息和真情色,发际早早白发飘。现代的卖炭翁是个身负传统工艺技能的老人,在乡村创业拥有自己的柴炭事业。他的手上布满了手工艺的气息以及生意人的真情色彩,头发雪白却依然认真对待着生意。

古代的卖炭翁处于落后的生产环境中,吃的穿的都很清苦。现代的卖炭翁虽然生活物质上有了某些改善,但他作为传承者坚持学习和践行真正的工匠精神,这个精神是在市场和科技日新月异的今天难以替代和超越的。在这个具有传统与现代矛盾的时代,他和他的劳动,成为一种珍贵的品质。

再次提到诗人的音乐主人公。在那个物欲横流的今天,很少有人可以像他那样沉静地聆听音乐、品味诗歌。考虑到文化水平高于传统时代,这种表现更加刻意和难得,这需要我们去关注艺术方面的修为。在音乐和文学的世界里欣赏,让我们感到沉浸自己于一个独立的世界,与他人联结,获得一种修养。这种修养,就是开阔自己的世界、让自己不断进步,敢于孤独与独立思考的信仰和坚持。